[소만사 악성코드 분석리포트 ] 의료기관 대상으로 유포되는 北 마우이 랜섬웨어

국가정보원 “한미 합동 사이버보안 권고문” 경고

1. 요약

1) 2023년 2월 9일, 국가정보원은 “한미 합동 사이버 보안 권고문” 발표

북한 정권 지원 랜섬웨어 위협 행위자들의 전술/기술과 침해지표 공개

2) 위 권고문에서 언급된 마우이(Maui) 랜섬웨어는 공중 보건 및 의료 조직들을 대상으로 공격

3) 한국의 경우, 중소병원 일반 사용하는 오픈소스 메신저 “X-PopUp”을 이용하여 유포했을 가능성 존재

4) 암호화 작업 수행 시 스레드 개수 조절 가능, 스레드를 적게 사용하여 PC 영향 최소화.

성능 및 속도 저하 현상이 없어 PC 사용자가 눈치채기 어려움

2. 대응 방안

1) 논리적 망분리를 적용하여 악성코드 PC 유입을 원천 차단한다

2) AV(패턴기반탐지)+ EDR(행위기반탐지) 솔루션을 최신 형상으로 유지한다.

3) PC 취약점을 주기적으로 점검, 보완한다.

4) 신뢰할 수 없는 메일의 첨부파일은 실행을 금지한다.

5) 비 업무 사이트 및 신뢰할 수 없는 웹사이트의 연결을 차단한다.

6) OS나 어플리케이션은 최신 형상을 유지한다.

──────────────────────────────────────────────

1. 개요

1.1 배경

2023년 2월 9일, 국가정보원은 “韓美 합동 사이버 보안 권고문 ”을 발표했다. 미국의 국가안보국(NSA),

연방수사국(FBI), 사이버인프라보안청(CISA), 보건복지부(HHS), 그리고 대한민국의 국가정보원(NIS),

777사령부(DSA) 등 6개 기관이 참여했다. 이 권고문은 북한 정권이 지원하는 랜섬웨어 위협 행위자들의

TTP(Tactics, Techniques, and Procedures)와 침해지표들을 공개하여 랜섬웨어로부터

기관들을 보호하고, 주요 인프라 분야 담당 기관들에게 경각심을 고취시키는데 그 목적이 있다.

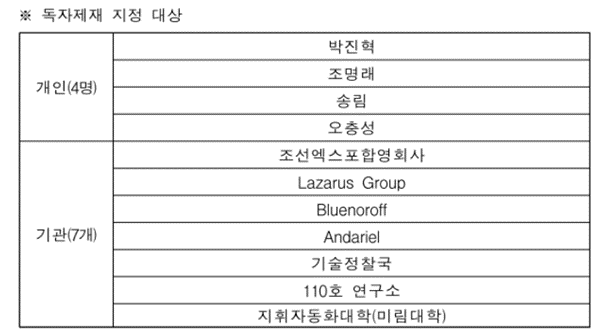

[그림 1] 정부가 발표한 북한 관련 제재 대상 (자료: 외교부)

[그림 2] 정부가 발표한 북한 관련 추가 제재 대상 (자료: 외교부)

북한 관련 랜섬웨어 행위자들이 악의적으로 취득한 암호화폐는

북한의 체제 유지와 첩보 활동을 위해 사용된다는 평가를 받는다.

첩보 활동은 韓美 정부와 국방망 및 방산업체를 대상으로 한다.

정부는 권고문 발표와 동시에 북한의 불법 사이버 활동을 통한 외화벌이에 대응하기 위해

개인 4명과 기관 7개에 대한 제재를 발표했다.

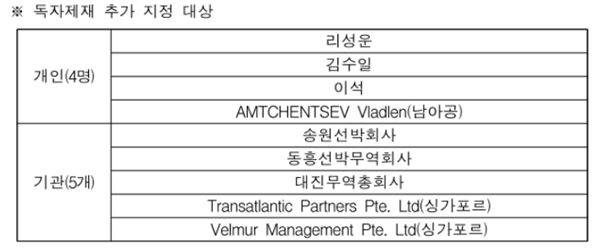

더불어 2023년 2월 20일, 북한의 거듭되는 미사일 도발에 대응하기 위한 북한 대상 금융제재를 발표했다.

제재 대상이 되는 북한과 외환거래 또는 금융거래를 하기 위해서는

한국은행 총재 및 금융위원회의 사전 허가가 필요하며,

허가를 받지 않고 거래하는 경우 관련법에 따라 처벌받을 수 있다는 내용이다.

사이버 보안 권고문에서 언급되는 북한의 랜섬웨어 중 마우이(Maui) 랜섬웨어는

공중 보건 및 의료 조직들을 대상으로 공격을 해왔다.

미 연방수사국은 2021년 5월부터 마우이 랜섬웨어의 공격에 대응했다고 전했으며,

국내 보건 및 의료 인프라도 예외가 아니었다. 공격자는 대한민국의 중소병원이 일반적으로 사용하는

오픈소스 메신저인 X-PopUp(빨간전화기로도 불림)을 사용하여

악성코드를 유포했을 가능성이 존재한다고 밝혔다.

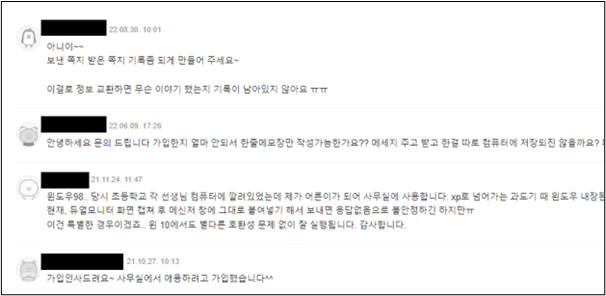

[그림 3] X-PopUp(빨간전화기) 사용자 모임 페이지

X-PopUp은 P2P(Peer-to-Peer Network) 기반 메신저로 사용자 간의 채팅, 파일 전송 등을 지원한다.

문제는 파일 전송기능에서 발생한다. X-PopUp의 파일 전송은 수신자의 동의 없이 시스템에

파일을 업로드할 수 있다. 따라서 메신저가 설치되어 있고

통신이 가능한 PC는 모두 악성코드 유포 대상이 된다.

사용의 간편함과 프리웨어라는 장점이 있는 반면, 공격에 취약하다는 단점이 존재하기 때문에

해당 메신저를 사용하는 조직은 프로그램 교체가 불가피한 상황이다.

해당 프로그램의 업데이트는 중단된 상태로 사실상 보안 패치를 기대할 수 없어

백신 회사들은 X-PopUp을 악성 프로그램으로 탐지하고 있다.

단, 파일 전송을 하더라도 실행은 불가하기에 원격 실행이 가능한

추가적인 악성코드(e.g. RAT)가 설치되어야 할 것으로 보인다.

──────────────────────────────────────────────

1.2 파일 정보

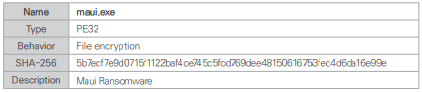

[표 1] Maui 랜섬웨어 파일 정보

──────────────────────────────────────────────

2. 분석

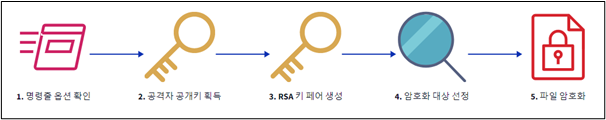

[그림 4] 마우이 랜섬웨어 실행 순서도

① 명령줄 옵션 확인

-

마우이 랜섬웨어를 옵션과 함께 실행하였는지 확인한다.

② 공격자 공개키 획득

-

마우이 랜섬웨어에 숨겨놓은 공격자의 RSA 공개키를 획득한다.

③ RSA 키 페어 생성

-

런타임에 RSA 키 페어를 생성한다. 공개키는 AES 대칭키의 암호화에 쓰인다.

생성한 키 페어는 각각 인코딩 또는 공격자의 공개키에 의해 암호화되어 피해자의 PC에 저장된다.

④ 암호화 대상 선정

-

입력된 최상위 경로부터 최하위까지 탐색하여 모든 파일 경로를 수집한다.

단, 이미 감염된 파일은 제외된다.

⑤ 파일 암호화

-

파일마다 고유한 AES 대칭키를 생성하여 암호화한다.

──────────────────────────────────────────────

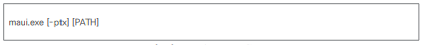

2.1 명령줄 옵션 확인

maui.exe [-ptx] [PATH]

[표 2] 마우이 랜섬웨어 실행 형식

마우이(Maui) 랜섬웨어의 실행 형식은 위와 같다. 암호화 대상 최상위 폴더 경로를 입력하고,

필요에 따라 옵션을 사용하여 세부적인 설정을 하거나 또는 추가 기능을 이용할 수 있다.

[표 3] 마우이 랜섬웨어 옵션 목록

특이한 점은 암호화 작업을 수행하는 스레드 개수를 조절할 수 있다는 것이다.

이는 활용 가능한 프로세서의 자원을 최대로 동원하여

파일 암호화를 빠르게 끝내는 랜섬웨어들과 대비되는 점이다.

스레드를 최대로 동원하면 작업을 빠르게 마칠 수 있지만,

가용성을 급격히 저하시키므로 피해자가 이상을 감지할 확률이 높다.

따라서 암호화 대상의 파일 개수가 적고 크기 또한 크지 않다면

스레드를 적게 사용하여 피해자가 눈치채지 못하도록 은밀하게 작업할 수 있다.

로그 파일과 자가 삭제에 대한 부연 설명은 아래와 같다.

──────────────────────────────────────────────

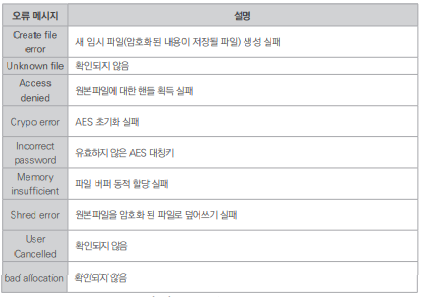

2.1.1 로그 파일

-

암호화 대상 최상위 폴더 경로

-

암호화 대상 최상위 폴더 크기

-

암호화에 실패한 파일 경로와 실패 사유

-

작업 완료 여부

-

작업 날짜와 시간

로그 파일은 랜섬웨어 실행 시 설정한 경로에 “maui.log”라는 이름을 가진 파일로 생성된다.

로그는 공격자의 디버깅을 돕기 위해 위와 같은 정보들을 포함한다.

[표 4] 실행 오류 관련 메시지 목록

실패 사유 목록은 위와 같다. 메시지에 간혹 오타가 존재한다.

──────────────────────────────────────────────

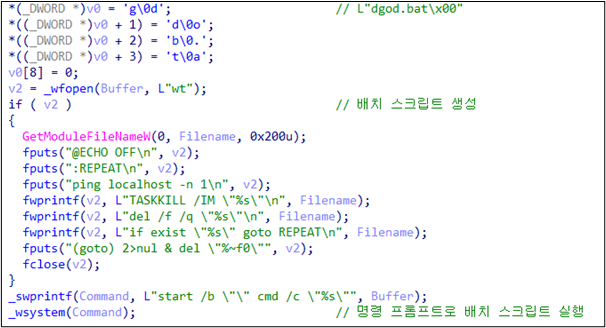

2.1.2 자가 삭제

[그림 5] 배치 스크립트 파일 생성

GetTempPathW API를 호출해 획득한 임시 폴더 경로에 “dgod.bat” 배치 스크립트 파일을 저장한다.

“dgod”은 마우이 랜섬웨어에서 종종 볼 수 있는 단어로 반신(demi-god)을 뜻한다.

스크립트는 마우이 랜섬웨어를 종료하고 이미지 파일 삭제 후 배치파일 또한 삭제한다.

해당 API가 임시 폴더를 찾는 순서는 MSDN 에 명시되어 있다.

──────────────────────────────────────────────

2.2 공격자 공개키 획득

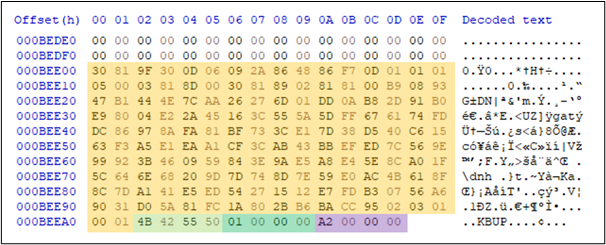

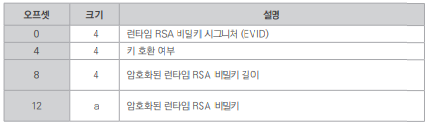

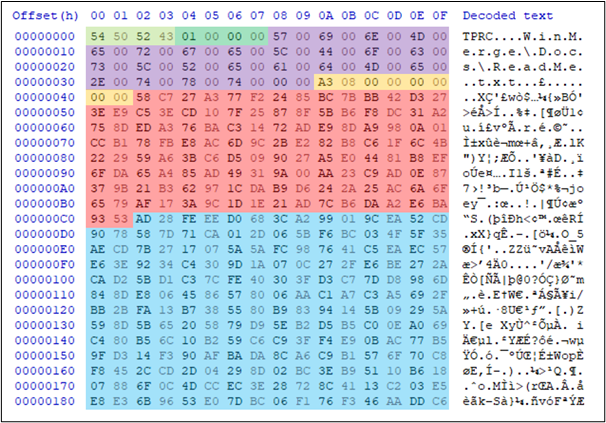

[그림 6] 바이너리 끝에 위치한 데이터의 구조

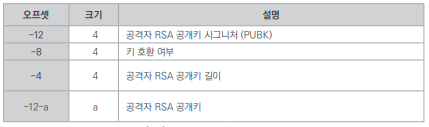

[표 5] 바이너리 끝에 위치한 데이터의 구조

공격자의 RSA 공개키는 마우이 랜섬웨어 바이너리의 끝에 위치해 있다.

마지막 12바이트는 공개키의 메타데이터이고, 그보다 앞에는 하드코딩 된 공개키가 존재한다.

메타데이터에 공개키의 길이가 포함되어 있는 것으로 미루어 봤을 때,

마우이 랜섬웨어 빌드 시 키의 크기는 가변적으로 조절 가능해 보인다.

이 공격자의 공개키는 이후 생성할 RSA 키 페어 중 비밀키를 암호화하는 데 쓰인다.

──────────────────────────────────────────────

2.3 RSA 키 페어 생성

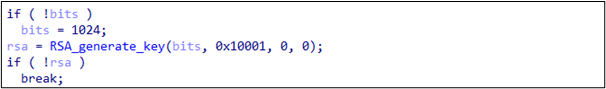

[그림 7] 런타임 RSA 키 페어 생성

RSA-1024 키 페어를 생성한다. 여기서 생성한 공개키는

이후 파일 암호화에 쓰일 AES 대칭키를 암호화하는 데 쓰이며,

비밀키는 공격자의 공개키에 의해 암호화된다.

암호화된 비밀키는 마우이 랜섬웨어와 동일한 경로에 “maui.evd”라는 이름의 파일로 생성된다.

evd는 증거(evidence)의 준말이다.

[그림 8] 런타임 비밀키 파일 형식

[표 6] 런타임 비밀키 파일 형식

maui.evd 파일의 형식은 위와 같다.

[그림 9] XOR 키 생성을 위한 디스크 정보 쿼리

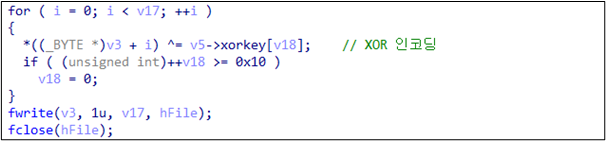

[그림 10] 런타임 공개키 XOR 인코딩

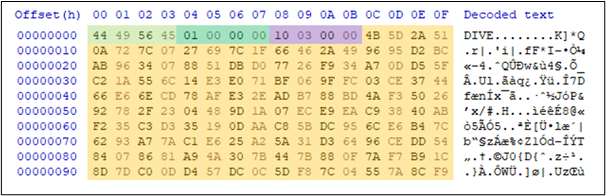

공개키는 랜섬웨어와 동일한 경로에 “maui.key”라는 이름의 파일로 생성된다.

런타임 공개키는 XOR 키로 인코딩하여 저장한다.

XOR 키는 0번 디스크의 제품 ID와 시리얼 번호를 조합해 16바이트의 크기로 생성된다.

해당 키는 두 가지 용도로 쓰인다. 런타임 RSA 공개키를 인코딩하는 데 쓰이며

동시에 AES CBC 블록모드의 IV(Initialize Vector)로 사용된다.

디코딩한 공개키는 첫 4바이트로 0x44474F44(DGOD) 시그니처를 가진다.

──────────────────────────────────────────────

2.4 암호화 대상 선정

일반적인 랜섬웨어는 EXE나 DLL과 같이 파일의 크기가 커서 암호화 속도를 저하시키거나,

시스템에 악영향을 줄 수 있는 주요 파일은 암호화 대상에서 제외시킨다.

그러나 마우이 랜섬웨어는 이미 감염된 파일을 제외한 모든 파일을 암호화시킨다.

감염 여부는 파일의 첫 4바이트 시그니처를 보고 구별한다.

감염 파일의 형식은 “파일 암호화” 장에서 상세히 설명한다.

──────────────────────────────────────────────

2.5 파일 암호화

[그림 11] 무작위 AES 대칭키 생성

파일 암호화에 쓰일 AES-256 대칭키를 생성한다.

32바이트 중 첫 4바이트는 항상 0x646F6764(dgod)로 고정되며

그 뒤의 28바이트가 무작위로 정해진다.

대칭키는 매 파일마다 새로 생성되므로 모든 파일은 고유한 대칭키에 의해 암호화된다.

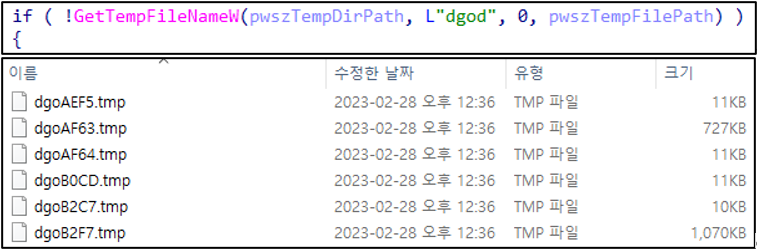

[그림 12] 임시 파일 생성

접두어가 “dgod”인 임시 파일 생성을 시도한다.

그러나 GetTempFileNameW API로 임시 파일명을 생성할 때

접두어는 최대 세 글자로 제한되어 있기에 실제로는 “dgo”까지 적용된다.

임시 파일에는 원본 파일을 AES 알고리즘으로 암호화한 데이터가 저장된다.

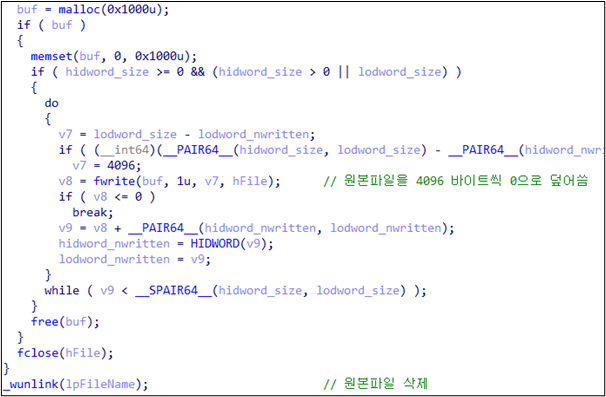

[그림 13] 원본파일 덮어쓰기

암호화를 마치면 복구가 어렵도록 원본파일을 0으로 덮어쓴다.

모두 덮어쓰고 난 후에는 원본파일을 삭제한다.

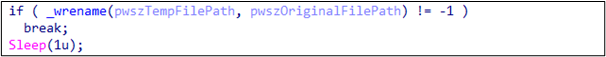

[그림 14] 임시파일 이름 수정

파일 암호화가 완료되면 임시 파일을 원본파일과 동일한 경로에 저장한다.

파일 확장자는 별도로 추가되지 않는다. 따라서 피해자는 피해 사실을 즉시 인지하기 어렵다.

[그림 15] 파일 타임스탬프 변경

저장이 완료되면 해당 파일의 생성 시간, 마지막 접근 시간, 마지막 수정 시간 등

타임스탬프를 원본 파일과 동일하게 변경한다.

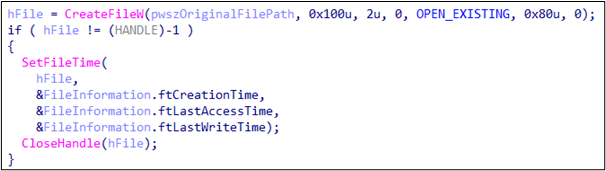

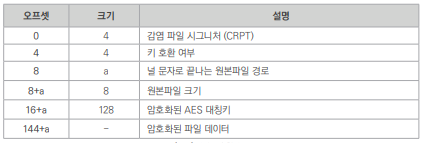

[그림 16] 감염파일 형식

[표 7] 감염파일 형식

마우이 랜섬웨어는 파일의 첫 4바이트 시그니처를 확인하여 기존 감염 여부를 확인한다.

또한 매 파일마다 암호화에 사용한 AES 대칭키가 상이하므로

파일에 대칭키를 런타임 RSA 공개키로 암호화시켜 저장하였다.

감염된 파일의 형식은 위와 같다.

──────────────────────────────────────────────

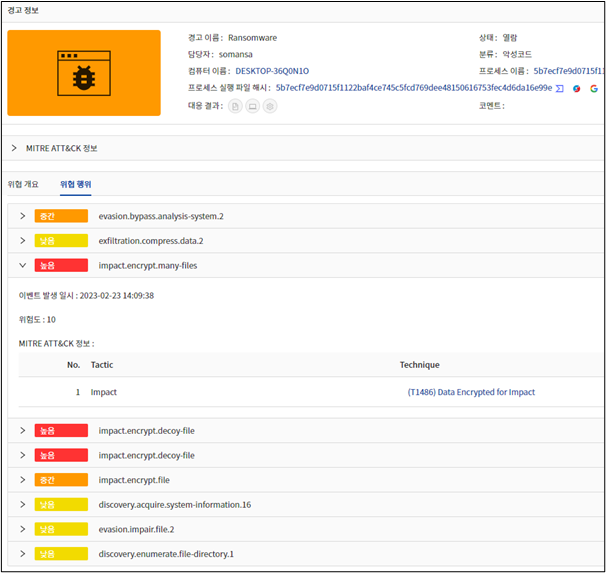

3. Privacy-i EDR 탐지 정보

[그림 17] Privacy-i EDR 탐지 정보

Privacy-i EDR은 마우이 랜섬웨어의 파일 암호화 행위를 탐지하여

랜섬웨어로 분류하고 있다.

──────────────────────────────────────────────

4. 대응

-

논리적 망분리를 적용하여 악성코드 PC 유입을 원천 차단한다

-

AV(패턴기반탐지) + EDR(행위기반탐지) 솔루션을 최신 형상으로 유지한다

-

PC 취약점을 주기적으로 점검, 보완한다

-

신뢰할 수 없는 메일의 첨부파일은 실행을 금지한다

-

비 업무 사이트 및 신뢰할 수 없는 웹사이트의 연결을 차단한다

-

OS나 어플리케이션은 최신 형상을 유지한다

──────────────────────────────────────────────

5. 참고자료

5.1 국내 피해 현황

피해사례 있을 것으로 추측되나 알려지지 않음.

5.2 국제 피해 현황

미국의 공중 보건 및 의료 분야가 공격 대상이었다는 점 이외에 확인되지 않음.

5.3 참고 자료

https://www.cisa.gov/news-events/cybersecurity-advisories/aa23-040a

(미국 사이버보안 및 인프라 보안국)